不拼功能拼风味,如何成为年轻人的“自己人”?| TopDigital专访海河乳品党委书记、董事长邹旸

不拼功能拼风味,如何成为年轻人的“自己人”?| TopDigital专访海河乳品党委书记、董事长邹旸

-

2025年9月16日

- Posted by: TopDigital

从年营收4.6亿到突破11亿,从区域品牌到花色奶全国销售额第一,海河乳品用一场漂亮的“风味革命”,诠释了老字号也能赢得年轻人。

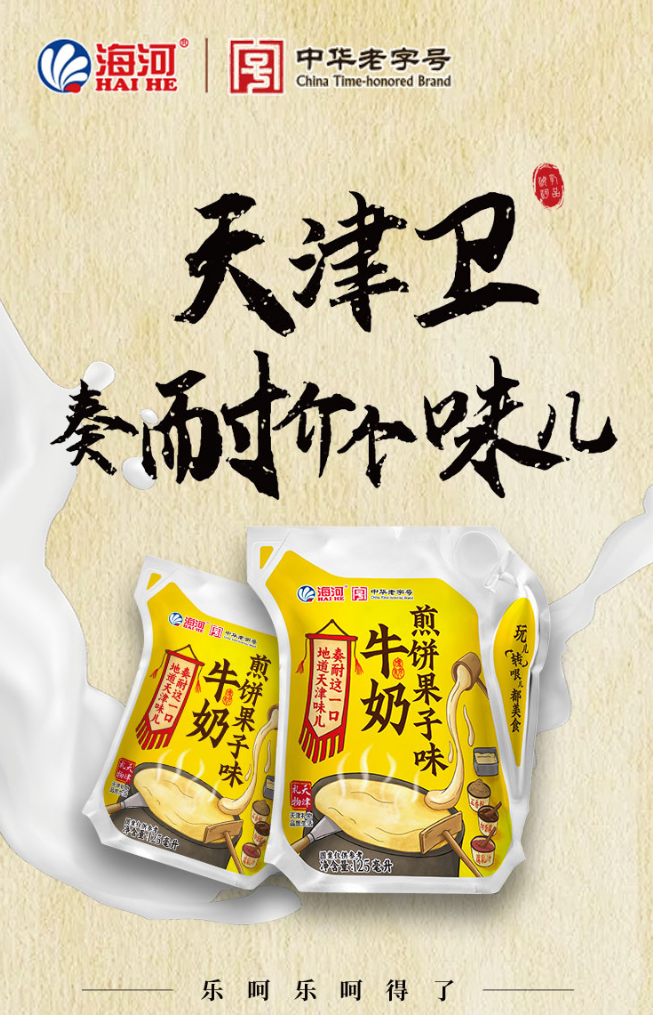

秘诀藏在一份天津早餐的“灵魂标配”里。为了复刻煎饼果子的地道风味,海河的市场和研发团队曾连续一个月尝遍了周边所有的煎饼摊,坦言吃到“怀疑人生”。

来源:海河乳品官网 煎饼果子味牛奶

来源:海河乳品官网 煎饼果子味牛奶

然而,在乳品行业高度同质化的竞争环境中,区域品牌如何找到自己的突围路径?当巨头垄断主流赛道,后来者又该依靠什么实现可持续增长?高频推新的背后,又如何平衡话题性与产品力……

基于以上好奇,本期专访,TopDigital与海河乳品党委书记、董事长邹旸展开对话,试图探寻这个扎根天津的老牌乳企,如何凭借“好喝又好玩”的定位,在差异化竞争中,一步步走出属于自己的增长之路。

海河乳品党委书记、董事长 邹旸

海河乳品党委书记、董事长 邹旸

以下为采访原文,经整理。

01

品牌焕新,是产品先行还是人群先行?

邹旸:这其实跟我刚来海河时候的一些观察和思考有关。我是2022年1月进入海河的,那时候就感觉我们的品牌有点儿“老”了(笑)。

主要是我们的客群年龄总体来说都偏大,比如我们有送奶上户的业务,很多都是老年人在订;基础白奶也更多是中年以上的人群购买。这让我挺有危机感的,如果消费群体一直在老化,品牌生命力肯定会受影响。当时我就感受到,品牌必须进行年轻化改革。

当然,我们也做了一系列尝试。之前在空港投资建设新工厂、设计工业旅游项目、推出“小河”“小海”IP形象等,都是希望让品牌更贴近年轻人。只有这样,品牌才能真正有活力、有未来。

TopDigital:在决策过程中,是率先明确了聚焦大学生的人群策略,还是先确立了花色奶的产品差异化方向?

邹旸:其实是先确定了产品差异化的方向。在明确要走风味奶这条路之后,我们逐渐发现大学生群体对这类产品特别热衷,尤其是在校园里,反响非常热烈,他们愿意尝试和分享,也自带话题度。

02

好喝又好玩?牛奶的另一种可能

邹旸:可以说是源于我们海河的战略定位。一方面,我们要做天津人的“奶瓶子”,服务好本地;另一方面,也希望在全国市场能分一杯羹,那就必须在细分赛道上实现突破。

我们从1998年就开始做可可奶,这类风味奶在本地有很深的消费基础,老百姓都特别认可、喜欢。我们就想,既然已经有了这么一两支产品打底,为什么不做大这个优势?如果一味跟随别人做白奶、拼高蛋白,盯着别人已有的卖点,以海河当时的能力,很难和他们拉开差距。

调整过后,我们最终选择聚焦风味奶,坚持差异化和长期主义,不断在这个方向上探索努力,也就是这样一步步定下来的。

TopDigital:在推出香菜牛油果味之前,海河哪款口味是最出圈的?

邹旸:肯定是可可奶。天津人对巧克力味特别痴迷,这个口味在本地市场基础就非常好。早上吃煎饼果子,大家就会配上一袋海河的可可奶,几乎是天津人的早餐标配,每个早点摊都能看到我们的牛奶。

来源:海河乳品官网 可可味牛奶

来源:海河乳品官网 可可味牛奶

TopDigital:像“香菜牛油果味牛奶”这类风格鲜明的产品,是基于消费需求还是话题热度打造的?

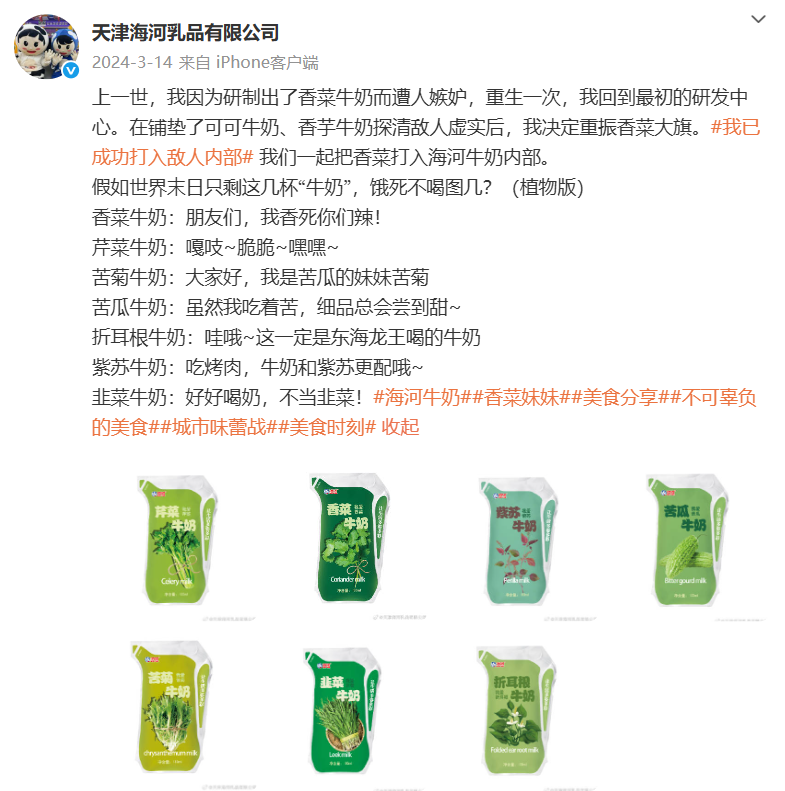

邹旸:还是偏话题导向多一些。去年年初,我们就关注到风味领域里“香菜”这个元素热度挺高,本身话题性也很强,甚至在小红书上发过几张想象图,香菜奶、芹菜奶、苦瓜奶,都是绿色的,想试探一下市场反应,原本并没有立刻上新的计划。

来源:海河乳品微博

来源:海河乳品微博

TopDigital:是什么契机推动了“香菜奶”的上新?

邹旸:其实是一次很偶然的机会,去年三月份我刚好去成都糖酒会,有消费者特地来展台问:“你们那个香菜奶在哪儿能买到?”当时这款产品还没正式推出,但消费者的主动询问让我意识到,这可能真的是个机会。

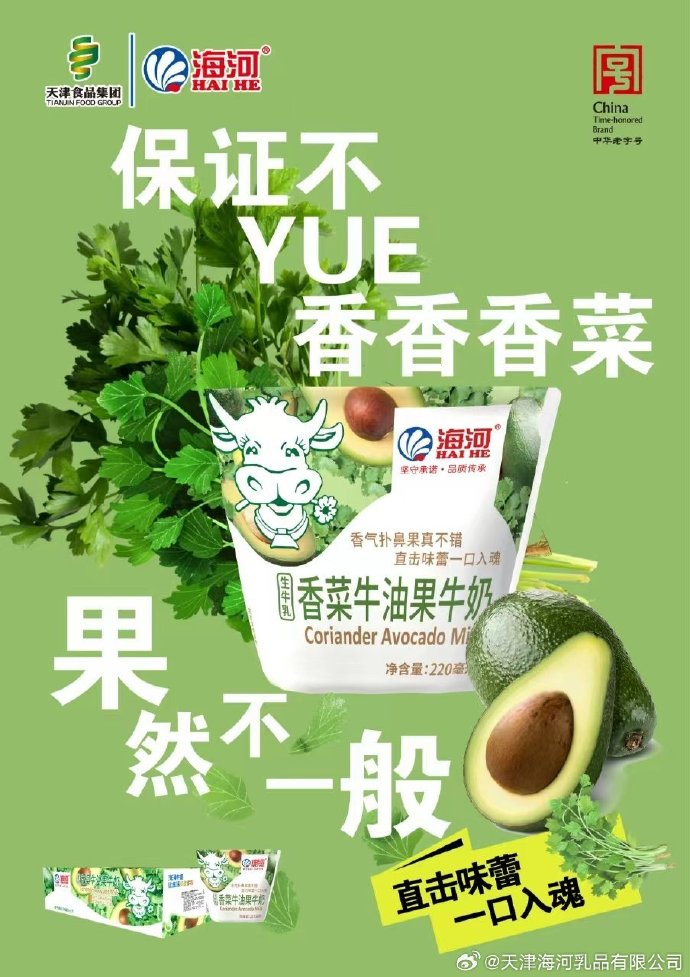

作为一家国企,做这种风味其实挺大胆的,很多企业可能没有这样的勇气。所以我们起初也比较谨慎,并没有一开始就大批量生产。但后来市场的反响出乎意料地好,也让我们更加坚信这个方向。

来源:海河乳品微博 香菜牛油果味牛奶

来源:海河乳品微博 香菜牛油果味牛奶

TopDigital:这类创新口味的上市,除了销量之外,还给海河带来了哪些价值?

邹旸:现在的年轻人对风味是很敏感的,这类产品天然就具备刺激话题和拉动消费的潜力。它本身未必是走量产品,但对其他产品有明显的带动作用,对整个品牌的形象建设也很有帮助。更重要的是,它让我们更坚定了“好喝又好玩的牛奶”这一定位,以前我们可能更多聚焦在“好喝”,现在发现,牛奶也可以“好玩”。

TopDigital:具体是怎么做到让牛奶“好喝又好玩”的?

邹旸:“好喝”其实就是保证味道能契合绝大多数消费者的口味。

那怎么继续“好玩”?

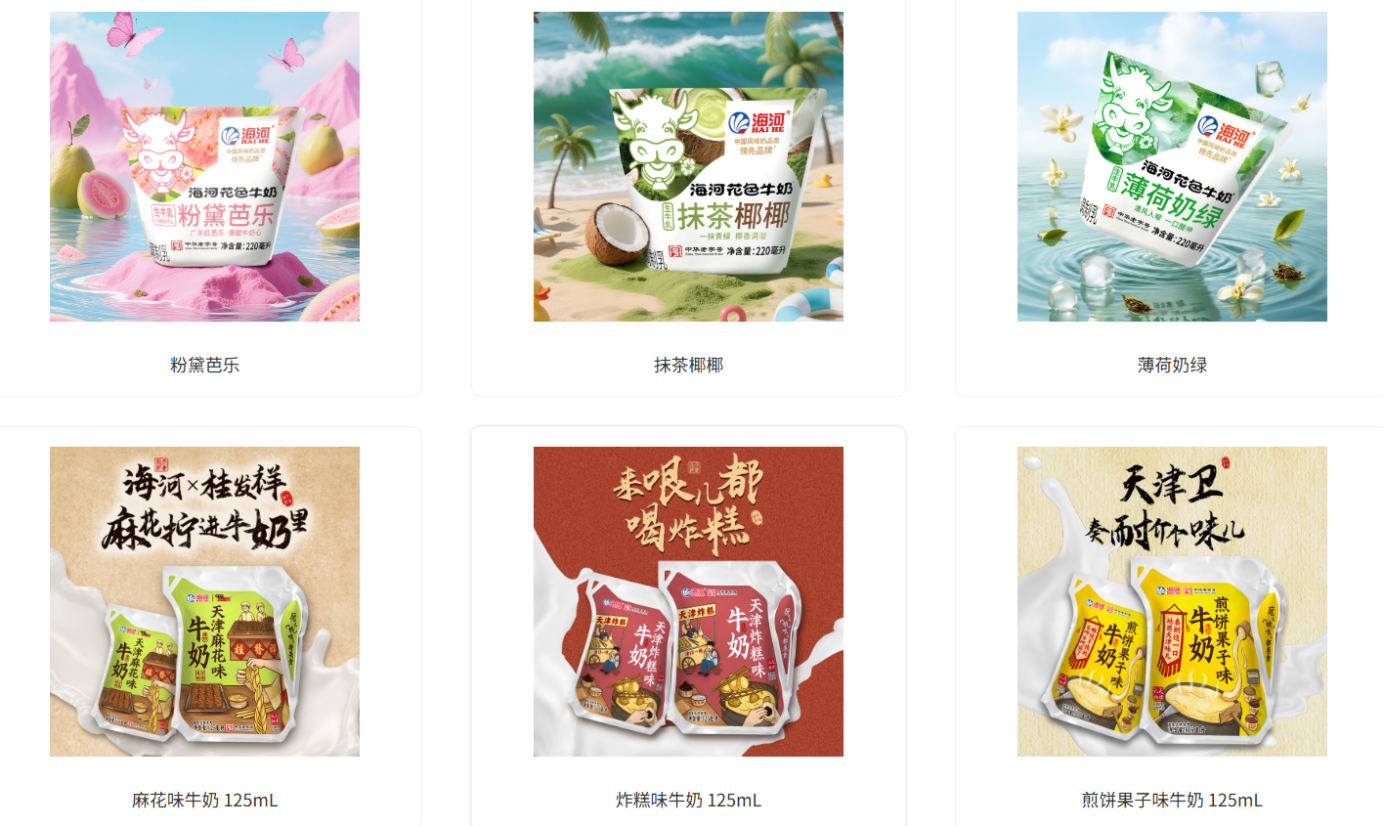

我们就想到要依托天津的城市文化。天津是“哏儿都”,海河作为本地品牌,要有地方特色、有文化赋能。天津的早餐在全国都很有名,煎饼果子更是代表性美食,我们就想着,是不是也可以把煎饼果子的风味也融进牛奶里?里面所有原料都保证真材实料,没有香精和添加剂,就是用做煎饼果子的原料去还原。坦白说,这几款产品确实帮助我们树立起了“好玩、会玩”的品牌形象。

03

不做“盆景式”创新,用“笨功夫”熬出真爆款

邹旸:这背后其实是有一套固定的“四力”在支撑——产品力、品牌力、渠道力、组织力,它们共同构成了海河的核心竞争力。

就像冰山一样,大家看到的是水面上不断推出的新品,但真正的基石是水下的组织力。没有强大的组织体系做保障,每周稳定推新的动作根本不可能实现。从研发、生产,到品牌宣发、渠道推动,每一个环节都必须高效、专业,以及高度敬业的态度。才能确保后续新品快速上市,并获得品牌曝光、销售通路上的连贯支持。

TopDigital:在如此快速的产品迭代中,海河如何考量创新速度和产品的市场成功率,避免陷入“为了创新而创新”的怪圈?

邹旸:对我们来说,创新不是为了做“盆景”、摆样子,最终一定是要为增长服务,要见销量、产生实际价值。目前海河的整体增长很大程度上都是靠新产品拉动的,这也反过来验证了我们创新的实效性。

我始终强调,创新必须能转化为实实在在的销量和消费者的认可。所以我们会着重关注每一款新品是否既有流量话题、又有市场销量。只有同时实现这两点,才算得上一款成功的产品。

TopDigital:听说为了研发出最地道的煎饼果子风味奶,团队几乎把周边煎饼摊都尝遍了,真有这么夸张吗?

邹旸:真的是吃了整整一个月的煎饼果子(笑)。煎饼果子本身门派多、做法也多,我们要琢磨怎么博采众长,把它的风味特色融到牛奶里,在研发和产品开发上是真下了大功夫的。

来源:海河乳品官网

来源:海河乳品官网

TopDigital:这类创新口味上市后,市场反馈和复购数据怎么样?有明显提升吗?

邹旸:创新口味刚上市时销量通常会冲得比较高,随着热度慢慢回落,会逐渐回归常态。它们有自己比较稳定的销售通路,比如旅游景点就卖得挺不错。但像香菜牛油果牛奶其实卖得挺好,复购率不低,确实有一部分消费者特别喜欢这个味道。

TopDigital:感觉当时很多人都是因为好奇才购买的。

邹旸:对,很多人都是这种心态。当时也有很多大V自发测评,确实带来了不少话题。

TopDigital:这种自发传播和热度,你们当初预料到了吗?

邹旸:说实话完全没有。作为一家国企,做这种创新本身就已经是非常大胆的突破。我们内部也做了最坏的打算,连包材和原辅料都是按最小起订量去定的。结果上市预售就直接爆单,销量远超预期。回过头看,我觉得“敢于创新”确实是我们企业能快速成长的一个重要基因,你永远没法百分百预测创新带来的结果,但如果不做,就一定没有好结果。这件事也给了我们很多信心和启发。

04

会「听」更要会「做」,老字号如何以“真心”换“年轻”?

邹旸:和别的品牌相比,我们做的风味更多、品种更丰富,这本身就是满足年轻人追求新鲜和多元体验的情绪需求。但更关键的是,我们会通过各种方式认真倾听他们的声音,比如密切关注小红书、微博等平台上用户的留言和“许愿”,从中洞察他们真实的情感诉求,让他们感觉海河这个品牌是真正懂他们、愿意为他们做产品的。

TopDigital:在营销策略上,如何做到和Z世代真正的“玩在一起”?

邹旸:核心就是“动真格”,真正和用户玩起来、互动起来。之前海河有一款产品原本打算退市,因为很多粉丝反对,我们又让它“复活”重新上市了。这种“听劝”的举动,用户能真正感受到你是能和他们一起玩的朋友。这些互动,不仅能满足消费者的情感诉求,更能让他们感觉海河离自己很近,愿意听他们说话、和他们一起创造。

TopDigital:近几年国潮兴起,年轻人对传统文化的关注度持续提升。海河作为天津老字号品牌,也推出了一系列与本地文化IP的联名合作。这一策略背后,海河希望实现怎样的品牌目标?

邹旸:我们选择与IP合作,是想紧扣“好喝又好玩的牛奶”这一定位,在这基础上倾向于选择与我们有相似品牌理念的新消费伙伴,这几年也合作过洽洽、祥和饽饽铺,还有德云社等等。另一方面,联名也能带来一个很实际的好处——实现粉丝互通。比方说,洽洽有它的粉丝群,海河也有自己的用户基础,通过联名可以让两个品牌的受众相互触达、资源共享,在效果层面直接扩大双方品牌的辐射面和影响力。

TopDigital:现在很多传统品牌都在做年轻化转型,其中白象总结了自身品牌在年轻化道路上的三大核心要素:产品、情感和社交语言。如果让您总结一下海河的年轻化核心公式,它会是什么?

邹旸:对我们来说,海河的年轻化路径其实可以总结成一个很简单的公式:品质 + 话题。

TopDigital:为什么是“品质+话题”?

邹旸:品质是一切的根基。海河作为六十多年,且在乳品行业里也是为数不多的“中华老字号”,从奶源上就坚持高标准,所有奶源都来自自有国有牧场,绝不收一滴散户奶。

现在市场上各家都在做风味奶,但很多消费者依旧选择海河,并且认可海河,原因就在于我们的产品“好喝”。好喝的背后是真材实料和更高的成本投入,我们走的是“轻减配方”、健康化的路线,这也契合当下年轻人对健康越来越重视的需求。

另一方面是做话题。话题是我们和年轻人“玩在一起”的方式,推出创新口味、发起“许愿互动”、做有意思的广告等等,让用户不再只是被动接收,而是主动参与进来。

当时很多人在抱怨“消费降级”,但从另一个角度看这种现象,实则是对产品提出了更高要求,没有过硬的产品根本打动不了他们。但光有品质还不够,还得有好话题、好内容,让他们感受到情感上的共鸣和互动中的快乐。这两点结合,才是海河年轻化真正有效的路径。

05

「天津味道」如何成为「全国潮流」?

TopDigital:之前提到过海河通过“反漏斗”模式实现人群破圈,能具体解释一下这种模式吗?

邹旸:“反漏斗”本质上可以说是一种人群扩展策略。我们首先是从企业战略出发,聚焦花色奶这一产品方向,自然也就锚定了原点人群。目前海河核心面对的是18~35岁,尤其是女性偏多的消费者。

这里的“反”其实指的是不局限于传统漏斗层层过滤的模式,而是通过原点人群的深度联结和自然辐射,实现更广泛人群的覆盖。

TopDigital:在实际操作中,海河是如何实现这种“反漏斗”式扩张的?

邹旸:我举个例子你感受一下:很多在天津甚至全国的朋友,都是喝海河奶长大的。他们可能学生时代就在喝,现在成家立业了还在喝,这就实现了一种“代际跃迁”。比如80后以前是我们的年轻用户,现在他们四十多岁了依然喜欢我们的产品;同时90后、00后也在不断加入。

我们从时间和空间两个维度上实现了扩展,一方面靠口味和情感连结实现人群的自然延续,另一方面也从区域原点人群向外辐射,看似聚焦,实则是为了打透、再扩散。这两方面并行,就是“反漏斗”在实际中的体现,他们并不是矛盾的。

TopDigital:未来海河计划通过怎样的战略布局来实现从区域到全国、从细分人群到更广泛人群的“双重破圈”?

邹旸:未来我们还是紧紧围绕两大目标来推进,一是成为全国花色奶细分赛道的销售额第一,二是在天津大本营做到市场占有率的绝对第一。这两个“第一”,是我们最核心的战略目标。

实现路径也很明确,就是继续夯实我们的“四力”,也就是产品力、品牌力、渠道力和组织力。通过持续提升这四个方面的能力,系统性地增强海河整体的核心竞争力,从而支撑“双重破圈”的真正实现。

06

后记

当整个行业都在追逐流量和爆款公式,海河却选择了一条更慢、也更扎实的路:把地域文化酿成产品风味,把用户互动转化为研发灵感。他们用“每周一品”的节奏,不断验证着一个朴素却有力的逻辑——真正的增长,源于为真实的人创造真实的价值。

这条路,注定无法一蹴而就。但它或许正是许多像海河一样的区域品牌,在巨头环伺的市场中守住自我、甚至实现反超的真正答案,不必追逐最亮的风口,但要打透属于自己的阵地。

海河的故事,仍在以牛奶的风味,悄悄书写。

采访/撰文 | 罗若楠

编辑 | Sophia